Conosciuta

come la "madre di tutte le tangenti", la vicenda legata a Raul Gardini

ed all'Enimont contribuì al crollo della “Prima Repubblica” e potrebbe

aver avuto dei risvolti oscuri non del tutto indagati a fondo. Compreso

il ruolo di Gladio

Quando si abbattè la tempesta mediatico-giudiziaria di “

Tangentopoli”

che scosse fin dalle fondamenta il mondo politico, industriale e

finanziario italiano, alla fine degli anni ’80, le classi di potere del

Belpaese stavano facendo i conti, per la prima volta, con la necessità

di ridurre la sovranità dello Stato nell’economia, la messa in

discussione dell'allocazione delle risorse pubbliche, la necessità di

inasprire la pressione fiscale per contenere il debito pubblico e con

l’adeguamento delle norme italiane alle direttive ed ai regolamenti

europei approvati a partire dal

Consiglio d’Europa di Milano

del 28 e 29 giugno 1985, nel quale venne decisa la road map

franco-tedesca per emendare, di lì a poco, il trattato europeo. Il

ritorno dei venti di guerra, con il conflitto in Iraq del 1991, e la

fine dei regimi socialisti dell’est Europa, con l'esplosione dei

nazionalismi che di lì a poco portarono alla guerra civile in

Jugoslavia, accelerarono i tempi per l'approvazione degli accordi di

Maastricht del 1992, con i quali venne chiuso un intero capitolo della storia politica europea nata dalla guerra fredda.

Una fase storica complessa, soprattutto in Italia, che ebbe il suo climax nell’ultima legislatura della cosiddetta “

Prima Repubblica”

(1987-1992) durante la quale, mentre i partiti tradizionali vedevano

erodersi progressivamente il loro consenso, le istituzioni dello Stato

vacillavano sotto i riflettori accesi dalle inchieste giudiziarie,

fronteggiando nello stesso tempo la

grave offensiva stragista di Cosa Nostra. Persino dal vertice dello Stato, il presidente della repubblica,

Francesco Cossiga, si esibiva nell’inedito ruolo di “picconatore” della Costituzione. Un “

gioco al massacro” che portò in pochi anni ad una atmosfera di

cupio dissolvi della repubblica e che ebbe il suo apice nel

1990, con l’ammissione da parte del governo dell’esistenza di

Gladio, con il ritrovamento di una parte delle fotocopie del

memoriale di Aldo Moro, e con le

dichiarazioni di un ex agente della

CIA,

Richard Brenneke, relative al ruolo svolto dagli americani nel finanziamento delle organizzazioni terroristiche e sulle responsabilità della

P2 nell’omicidio del premier svedese

Olof Palme.

In una stagione sicuramente tra le più incandescenti della repubblica, le imprese pubbliche e le banche,

centri nevralgici dell'economia mista con la quale si era creata la

ricomposizione tra “popolo e Stato” dopo il secondo dopoguerra, erano il

vero punto dolente di un labirinto di poteri corporativi intrecciatisi tra i partiti e lo Stato,

il freno alle necessità di una ristrutturazione industriale, nonché di

una radicale riformulazione del modello di relazioni socio-economiche e

degli accordi tra “boiardi di Stato”, garantiti fino allora dalla

funzione strategica che era stata assunta dal Ministero delle Partecipazioni Statali.

La

ristrutturazione e unificazione delle società pubbliche con i privati, che procedeva dalle direttive che avevano seguito l’entrata in vigore dell’

Atto Unico Europeo, imponevano le fusioni principalmente nei settori delle

telecomunicazioni, in quello

bancario ed

investirono in pieno il settore della chimica di base, dove la

Montedison e l'

Eni

erano tra le più importanti aziende mondiali. Le due grandi istituzioni

pubbliche che negli anni '80 avevano dato il via alle privatizzazioni,

l'

Iri guidata da

Romano Prodi, e l'

Eni guidata da

Franco Reviglio,

dovettero così intervenire in un campo di battaglia che rendeva

necessaria la defenestrazione di una parte della classe dei dirigenti di

nomina politica, la quale avvenne sotto l'egida di

Giulio Andreotti, vero e proprio “principe delle tenebre” della Repubblica.

Venne alla luce così una nuova classe di affaristi rampanti,

una cricca contraddistinta, più che dall’ideologia liberale,

dall'approccio anti-privatistico che reiterava l'intervento politico, e

da una filosofia disinvolta del deficit pubblico, che puntava a

rinforzare le correnti politiche dei capibastone della DC e dei partiti del sistema politico disponibili a sponsorizzare le loro operazioni, come il PSI di Bettino Craxi, diventato nella seconda metà degli anni ’80 una figura centrale negli equilibri del sistema parlamentare.

La X legislatura (1987-1992), iniziata con il breve governo

Goria, fu caratterizzata dal “

condominio doroteo” all’interno della DC, e dalla staffetta che portò alla ribalta politica nazionale l’avellinese

Ciriaco De Mita, presidente del Consiglio fino al 22 luglio 1989, ed alla consacrazione di

Antonio Gava,

divenuto ministro dell’Interno tra lo stupore generale. Gava poi inciampò nell’ottobre del 1990 nel rinvio a giudizio per il caso del

sequestro Cirillo, mentre Ciriaco De Mita finì coinvolto con i suoi familiari nell'

Irpiniagate. A terminare la legislatura fu

Giulio Andreotti nei cui governi si affacciarono per una breve e drammatica stagione politica anche i napoletani

Francesco De Lorenzo (PLI, Ministro della Sanità), e

Vincenzo Scotti (DC, Ministro dell’Interno).

L’ultima legislatura della prima repubblica fu funestata dalle inchieste del

pool Mani Pulite

della Procura di Milano. Il clima da “ultimi giorni di Pompei”, il

tentativo di contenimento delle inchieste del pool "Mani Pulite", è

descritto efficacemente da uno dei protagonisti di quelle vicende

giudiziarie,

Luigi Bisignani, faccendiere e giornalista da sempre vicino a Giulio Andreotti ed agli

ambienti vaticani, nel suo recente libro intervista “L’uomo che sussurra ai potenti” (ed. Chiarelettere). Bisignani descrive il ruolo svolto da

Enrico Cuccia, attraverso il “salotto” di

Mediobanca, per salvare il salvabile dei poteri forti. La strategia, condotta da

Cesare Romiti, puntava a

delegittimare le inchieste della magistratura attraverso un rigido controllo dell’informazione e fu elaborata in una riunione che si tenne in presenza di

Giampiero Maranghi, amministratore delegato di Mediobanca, di

Carlo De Benedetti,

Gianni Agnelli,

Leopoldo Pirelli,

Marco Tronchetti Provera,

Giampiero Pesenti e

Carlo Sama per il gruppo Ferruzzi. A guastare la controffensiva degli industriali però fu proprio

Silvio Berlusconi,

che imbracciò le armi del giustizialismo, schierando tutto il suo

apparato mediatico per raccontare giorno per giorno l’andamento delle

inchieste, con collegamenti in diretta dal Tribunale di Milano, sulle

ultime indiscrezioni relative all’iscrizione di personalità del mondo

politico, industriale e finanziario sul registro degli indagati della

procura, mentre Lega Nord e fascisti soffiavano sul fuoco della

propaganda politica. (Luigi Bisignani, Op. Cit., pag.121-122)

Il fronte degli industriali cominciò a cedere quando le indagini lambirono il

gruppo Agnelli, con le prime ammissioni di

Antonio Mosconi, un dirigente aziendale di seconda fila, che spinsero

Romiti ad una visita-confessione dal

cardinale Martini, ripresa con grande enfasi dal

Corriere della Sera, e con la consegna di un memoriale al capo della procura di Milano,

Borrelli.

Il prosieguo delle indagini sull’Enimont ebbe dei risvolti drammatici,

con arresti eccellenti e spettacolari, il suicidio in carcere del

presidente dell’Eni,

Gabriele Cagliari, la morte di

Raul Gardini, la fine misteriosa di

Sergio Castellari fino alla scomparsa dei partiti di potere della repubblica.

L’affaire Enimont

Il tentativo di creazione di una multinazionale della chimica e degli

idrocarburi, fondendo le rispettive aziende dei settori chimici della

Montedison e dell'Eni, durò appena due anni, tra il 1988 ed il 1990,

e può ben rappresentare una delle questioni paradigmatiche delle

relazioni industriali del capitalismo all’italiana di quegli anni e

delle tensioni che agitavano la politica.

La

Montedison, dal 1987, era controllata con una

quota di maggioranza del 40% dei titoli dal

gruppo Ferruzzi, guidato dal “corsaro” di Ravenna

, Raul Gardini.

La maggioranza azionaria era stata ottenuta tramite il rastrellamento

dei titoli in borsa. L'operazione fu gestita dalla Sige del gruppo Imi,

di cui era amministratore delegato

Gianmario Roveraro, un banchiere con legami molto forti con l'

Opus Dei, e fu consentita dall’euforia determinata dagli appena nati

fondi comuni d’investimento,

nonché grazie alla fuoriuscita dei vecchi soci del “consorzio” creato

da Mediobanca per gestire la riprivatizzazione della Montedison

effettuata nel 1981, tra i quali

Agnelli,

Pirelli,

Orlando e

Bonomi, i quali non avevano condiviso la scelta di

Mario Schimberni di acquisire il

gruppo Fondiaria. Tra i nuovi soci della Montedison fecero così ingresso azionisti più spregiudicati, come

Gianni Varasi, detto “

l’uomo delle vernici”, legato al finanziere

Francesco Micheli,

Fabio Inghirami (abbigliamento) e la

Maltauro Costruzioni, con

Sergio Cragnotti nominato da Gardini amministratore delle attività finanziarie della Montedison.

- Serafino Ferruzzi

La società creata da

Serafino Ferruzzi, si

trovò così alla guida

del principale polo chimico privato italiano (300 aziende e 52.000

dipendenti) con una storia industriale che la vedeva attiva

principalmente nel settore agroalimentare, e che in seguito alla morte

del fondatore per un incidente aereo, nel 1979, era stata affidata dalla

famiglia Ferruzzi a Raul Gardini, marito di una delle figlie dell'ex

patron del gruppo. Un retroscena della vicenda che ha portato Gardini

alla Montedison è raccontato da Bisignani (pag. 128, op. cit.)

nell'episodio della benedizione richiesta a

Giulio Andreotti,

che alla fine fu convinto dalla sua visione strategica. Gli interessi

di Raul Gardini spaziavano dall’agroindustria ai biocarburanti, fino

alle strategie di penetrazione nel mondo industriale dell’Est Europa,

grazie ai rapporti coltivati dal manager ravennate con

Gorbaciov, all’epoca Presidente dell’

Unione Sovietica,

principale aquirente di soia dalla Ferruzzi, nel quale il gruppo aveva

ottenuto una importante commessa per la riconversione delle aziende

agricole della regione di Stavropol.

La joint-venture Enimont però s’infranse, dopo appena due anni

La joint-venture Enimont però s’infranse, dopo appena due anni,

nella zona grigia che tradizionalmente ruotava intorno all’Eni, uno dei

baricentri del sistema politico e finanziario italiano, portando ad una

tragica fine i suoi protagonisti principali e a strascichi giudiziari

che finirono per compromettere tutte le segreterie dei partiti di

potere.

Il drammatico fallimento della fusione venne spiegato da Raul Gardini stesso in una lettera pubblicata su

La Repubblica,

il 16 Marzo 1990, in cui le colpe venivano attribuite all’Eni, la quale

non avrebbe adempiuto pienamente agli impegni presi all’atto della

stipula della convenzione, trattando l’Enimont come se fosse una sua

controllata, come una variante dell’Enichem.

L’operazione di fusione dei due colossi prevedeva che ad ogni gruppo spettasse

il 40% delle azioni, il restante 20% dei titoli invece andava collocato sul mercato. Raul Gardini, in poche settimane, riuscì a rastrellare

l’11% dei titoli, tramite

Gianni Varasi e Jean Marc Vernes,

raggiungendo così la maggioranza del 51% delle azioni di Enimont, con

le quali Gardini puntava ad avere il controllo del nuovo mostro della

chimica e degli idrocarburi. L’acquisizione dei titoli fu ottenuta con

spregiudicatezza, come raccontato da Luigi Bisignani, utilizzando

all’insaputa degli eredi di Serafino Ferruzzi il tesoretto del fondo

della famiglia Ferruzzi, gestito dal contabile occulto

Pino Berlini e da Gardini stesso (pag. 129 Op. Cit.).

Lo scontro che portò al fallimento della joint-venture, come lo stesso Gardini scrisse nella lettera pubblicata da Repubblica, riguardò il ruolo del Ministero delle Partecipazioni Statali,

che trattò l’intera operazione Enimont come se il risparmio raccolto in

borsa fosse stato semplicemente un “fondo di dotazione erogato a

perdere dallo Stato”, come se Enimont fosse stata una società quasi

pubblica, nonostante il 60% dei titoli fossero “in mano a privati”, cioè

a Raul Gardini. Pesanti strascichi poi emergevano sul piano

finanziario:

“…le ristrutturazioni industriali, riconosciute come necessarie sia

dal Cipe sia dalle parti sociali, non sono state iniziate. Si è inoltre

scoperto che gli investimenti previsti nel business plan in 4.500

miliardi per il triennio 1989-1991, finalizzati soprattutto ad una

strategia selettiva di ristrutturazione e rilancio del complesso

aziendale, erano stati in gran parte già impegnati, prima della

confluenza dell' Enichem nella Enimont, per continuare a realizzare una

strategia industriale sostanzialmente invariante. E ciò per una cifra di

circa 2.500 miliardi. L' Enichem confluita nell' Enimont aveva, in

specie, code di pagamenti, di circa 2.500 miliardi, da effettuarsi a

fronte di investimenti deliberati dall' Enichem/Anic, anche

immediatamente prima della creazione dell' Enimont. Conseguentemente,

gli esborsi effettuati e da effettuare per investimenti da parte dell'

Enimont hanno avuto un impatto finanziario non previsto sull'

indebitamento.”

Una delle condizioni che Raul Gardini richiedeva al mondo politico, per il successo dell’operazione Enimont, era relativa alla concessione degli sgravi fiscali promessi dal governo di Ciriaco De Mita

sulle plusvalenze dovute alla valutazione reale degli impianti. E’

sempre Bisignani a raccontare che Gardini si rivolse successivamente ad

Andreotti, in un colloquio al termine del quale il manager disse “Presidente se quei mille miliardi di sgravi fiscali non me li dà mi rivolgo in Francia dove ho credito illimitato.”

(pag. 128 Op. Cit.). Gli sgravi non furono concessi e Gardini sarebbe

stato di conseguenza costretto a mettere le mani sui fondi della

famiglia Ferruzzi, gestiti da Pino Berlini, il quale aveva già occultato

il buco di 450 milioni di dollari seguito alla causa contro il Chicago Board of Trade (la borsa di Chicago).

La guerra di Gardini contro l’Impero americano

L’11 luglio del 1989 la

Ferruzzi USA Inc., con uffici e aziende in

Louisiana,

finì nei guai a seguito di un esposto presentato dalle due principali concorrenti americane, la

Cargill e la

Archer Daniel Midland,

che causò la smobilitazione dei contratti a termine della Ferruzzi USA

dal mercato di Chicago. Gardini, in previsione di una stagione

eccezionale di siccità, aveva

rastrellato una quantità enorme di semi di soia

stoccandoli nei silos con l’obiettivo di farne alzare il prezzo,

creando così una situazione di vantaggio sul mercato finalizzata a

costringere i concorrenti a rivolgersi alla Ferruzzi per avere le

sementi. L’azione però non riuscì e suscitò la reazione delle due

potenti multinazionali americane che non erano affatto intenzionate a

consentirgli di diventare il re della soia negli USA, sfruttando delle

semplici manipolazioni del mercato.

La Ferruzzi, all’epoca leader della soia in Europa, aveva acquistato la

Central Soya Co.

e puntava ad un ruolo significativo nel mercato americano, oltre che a

rafforzare la posizione che aveva acquisito nell’esportazione di semi

energetici in

Cina ed in

Russia. La guerra della soia si

concluse nel 1993, dopo una serie di vicissitudini, comprese operazioni segrete e sabotaggi, con la

sospensione a tempo indeterminato della Ferruzzi, il pagamento di una multa di circa tre miliardi di lire e la perdita di almeno

450 milioni di dollari

(660 miliardi di lire dell’epoca), nonostante l’inconsistenza delle

accuse di trust alla Ferruzzi, il cui vantaggio economico

dell’operazione era stato vanificato dai traders della borsa di Chicago

che anziché far salire il prezzo della soia, lo avevano fatto scendere

paradossalmente del 50%.

Quando la Montedison uscì dalla joint venture Enimont, l’ENI fu autorizzata dal Ministero delle Partecipazioni Statali a pagare 2.800 miliardi di lire

per rilevare il 40% delle quote e le aziende della chimica di base ed

intermedi della Montedison, che rimasero tutte all’ENI, tra queste

aziende della chimica secondaria, dell’Agricoltura della detergenza,

della produzione di materie plastiche, e le raffinerie, come la Montedipe e controllate, l’Auschem, l’ACNA, la Vinavil, l’Ausim, la Montefibre, etc.

La maledizione dell’Eni…

Nel 1991 si consumò improvvisamente il divorzio tra Raul Gardini e la famiglia Ferruzzi, che lo sostituì con Arturo Ferruzzi in Ferfin, e con Carlo Sama in Montedison,

in seguito alla scoperta dell’utilizzo illecito del fondo di famiglia,

ed al sospetto che Gardini avesse creato dei fondi neri all’insaputa dei

soci della Ferfin e dei fratelli Arturo, Franca ed Alessandra Ferruzzi.

Gardini uscì di scena con una liquidazione di 505 miliardi di lire, che

pesarono non poco in quello che rimaneva della società di famiglia. In

seguito l’esposizione del gruppo Ferruzzi risultò ammontare a 31.000 miliardi di lire lordi (anche se la cifra reale sembrerebbe essere stata intorno ai 22.000 miliardi reali). Nel piano di ristrutturazione presentato da Carlo Sama, nel 1993, ai 10.176 miliardi

di esposizione della Ferfim, metà dei quali in valuta estera (la lira

nel frattempo, nel 1992, la lira si era svalutata pesantemente sotto gli

attacchi speculativi di Soros, uscendo temporaneamente dallo SME), si

aggiungevano quelli della Serafino Ferruzzi, la cassaforte di famiglia e

quelli della Fondiaria, che non vennero consolidati dalla Ferfin. La

cifra complessiva dei debiti andava ben oltre i 20.000 miliardi di lire.

- Enrico Cuccia

Nel libro intervista di Bisignani sono descritti i momenti drammatici della Ferruzzi, con Arturo Ferruzzi costretto da

Maurizio Romiti

ad operare per il salvataggio del gruppo, dopo aver firmato una lettera

di dimissioni in bianco. La Ferruzzi, secondo il faccendiere Bisignani,

avrebbe potuto ripianare il debito con la vendita del settore chimico,

della Fondiaria assicurazioni e della Calcestruzzi, concentrandosi

sull’energia, fondendo Edison e la società della famiglia Ferruzzi,

facendo diventare Eridania la holding di tutto il gruppo, mantenendo il

tradizionale business dell’agricoltura e dell’allevamento, con interessi

sparsi in tutto il mondo, dagli Stati Uniti all’Argentina. A mettere il

bastone tra le ruote a questa opzione, su cui la

Goldman Sachs, con

Costamagna e

Romano Prodi (che ne era consigliere), era disponibile a fare da garante, fu

Mediobanca, che, con

Geronzi, su imbeccata di

Gianni Agnelli,

impose il proprio piano di ristrutturazione. L’operazione di

smembramento fu condotta da Mediobanca imponendo agli amministratori

delegati delle tre banche di interesse nazionale del gruppo,

Comit,

Credito Italiano e

Banca di Roma,

di chiudere i conti del gruppo e di rientrare entro ventiquattrore di

tutti gli affidamenti. Un vero e proprio golpe di fronte al quale la

Banca Centrale se ne lavò le mani, costringendo la famiglia Ferruzzi a

firmare la resa, mentre Cuccia, con la complicità di Romiti, affidò lo

smembramento del gruppo ad un manager di sua fiducia,

Enrico Bondi.

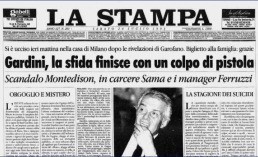

Mentre a Ravenna si piangeva la fine di una saga industriale, a suonare la campana a morto di Raul Gardini fu un informatissimo

articolo pubblicato il 7 luglio sul

Corriere della Sera,

appena due settimane prima del suicidio del manager, in cui le ultime

frasi suonano come un oscuro presagio. Gardini, sulla cui morte

aleggiano i

sospetti adombrati dalla moglie già un anno dopo la sua scomparsa, si suicidò la sera del

23 luglio 1993 a Milano, nel suo palazzo settecentesco, tre giorni dopo il suicidio di

Gabriele Cagliari

trovato morto in carcere con un sacchetto di plastica che avvolgeva la

testa, e poco più di un mese dopo il ritrovamento del corpo di

Sergio Castellari, che per vent’anni era stato

direttore generale del Ministero delle Partecipazioni Statali.

La morte di Gardini diventò un altro mistero d’Italia, perché nessuno

sentì le detonazioni, la pistola risultò aver esploso due colpi e venne

ritrovata su un comodino, a due metri da cadavere. La mano con la quale

avrebbe dovuto premere il grilletto risultò negativa al test del guanto

di paraffina.

- G. Garofano

Nelle settimane precedenti la morte di Gardini, la procura di Milano

aveva stretto nella morsa i dirigenti di Ferruzzi. Il presidente della

Montedison,

Giuseppe Garofano, si diede ad un periodo

di latitanza a Londra, prima di essere arrestato in Svizzera, dove

doveva tenersi un summit con gli avvocati della Ferruzzi per decidere la

strategia difensiva. Furono arrestati poco dopo

Carlo Sama e

Sergio Cusani.

Nelle settimane successive la morte di Gardini i resti della Ferruzzi

furono divisi secondo un piano di Mediobanca tra i principali gruppi

industriali italiani. La

Fiat prese una importante partecipazione in

Edison,

Giampiero Pesenti rilevò la

Calcestruzzi e la

Heracles, gioiello del cemento greco; la

Fondiaria Assicurazioni passò al gruppo

Ligresti e le aziende agricole furono vendute a prezzi di molto al disotto del valore reale, come la

Open Ground,

23.000 ettari nel North Carolina, venduta per 40 milioni di dollari. La

distruzione del gruppo, dopo la morte di Gardini, si spinse fino a

costringere gli eredi di Serafino Ferruzzi ad una resa irregolare che

consentiva a Mediobanca di effettuare le operazioni di ristrutturazione

senza correre rischi in caso di fallimento. Una vera e propria opera di

killeraggio industriale, affidata a

Maurizio Romiti,

responsabile delle partecipazioni, che alla fine si rivelò un passo

falso, spalancando le porte dell’inchiesta della procura di Ravenna, che

portò alla scoperta dei fondi neri del gruppo, facendo emergere la

questione diventata poi nota come la madre di tutte le tangenti.

Gardini non è mai stato convocato dai magistrati del pool Mani Pulite, non fece in tempo, ma aveva saputo che il Gip

Italo Ghitti

stava per firmare la sua ordinanza di custodia cautelare, cosa che

avvenne effettivamente alle 9.15 del 23 luglio. L’ordinanza riguardava,

oltre Gardini, Carlo Sama, Sergio Cusani, Giuseppe Berlini e Vittorio

Giuliani Ricci, con l’accusa di falso in bilancio e finanziamento

illecito dei partiti, a seguito della maxitangente di 152 miliardi

prelevati dalla provvista di

Domenico Bonifaci.

Della ingente cifra rastrellata dai Ferruzzi per fare pace con i

partiti, dopo lo tsunami causato da Gardini, nel tentativo disperato di

salvare le sue aziende, 90 miliardi furono depositati sotto forma di CCT

presso lo

IOR, grazie a

Luigi Bisignani, che creò

il fondo Serafino, in onore al fondatore della Ferruzzi. L’ingente cifra avrebbe poi preso la strada dei conti cifrati in

Lussemburgo e

Svizzera, sparendo dai radar. Sergio Cusani restituì 35 miliardi.

Il processo sulla vicenda Enimont, conclusosi nel 2000, accerterà l’esistenza di un finanziamento illecito ai partiti, come risulta dalle dichiarazioni di Carlo Sama al pubblico ministero in riferimento alla maxitangente Enimont del 1991:

“70 miliardi sono andati al Psi, nella persona del suo segretario

politico, Bettino Craxi. Qualche decina di miliardi è stata versata alla

Dc per il tramite del suo segretario politico Forlani. La restante

parte della tangente è stata versata a vari personaggi politici che

avevano avuto un peso nella definizione dell’affare Enimont. Qualche

miliardo è andato a Cirino Pomicino, in relazione alla sua carica di

responsabile del Cipi; qualche miliardo a Claudio Martelli, per la sua

posizione favorevole alle logiche imprenditoriali della Ferruzzi e della

Montedison nel settore della chimica; qualche miliardo a Franco Piga,

per il ruolo dallo stesso svolto nella predisposizione del prezzo di

cessione delle azioni Enimont; qualche miliardo a Gabriele Cagliari,

nella sua qualità di presidente dell’Eni; qualche miliardo all’ingegner

Alberto Grotti, vicepresidente dell’Eni. Altre somme di denaro che non

ricordo sono state versate a Pompeo Locatelli e Vincenzo Palladino”. Mario Almerighi ( Tre suicidi eccellenti. Gardini. Cagliari. Castellari , Editori Riuniti, pp. 239)

Raul Gardini e Gladio

A parlare della presunta appartenenza di Gardini a Gladio è

Antonino Arconte, ex appartenente al corpo speciale

Comsubin

della Marina Militare (Matr. G-71VO155M) e gladiatore (non incluso

nell’elenco ufficiale inviato al parlamento il 26 febbraio 1991 dal

presidente del Consiglio Giulio Andreotti). Arconte sostiene di aver

vissuto per 15 anni da infiltrato in Unione Sovietica, Libia, Tunisia,

Marocco, Vietnam, Cina, Portogallo. I suoi racconti hanno suggerito

scenari inediti su diverse vicende tuttora oggetto di disputa

storiografica, come nel caso del suo ruolo nella vicenda del sequestro

Aldo Moro, alle missioni segrete in Libia e Medio Oriente. Nel suo

libro, “L’ultima Missione – G71 e la verità negata”, Arconte riferisce

che Gardini facesse parte di una

Supergladio, nota anche come

Super-SID,

una sorta di servizio segreto parallelo, che sarebbe stato operativo

per 15 anni, dal 1972 fino al 1987, composto da 280 militari altamente

addestrati e una

struttura civile parallela, la cosiddetta “Terza Centuria”, conosciuta anche come la

divisione “Colombe”,

una struttura che si occupava di raccogliere principalmente

informazioni, della quale il manager ravennate faceva parte, grazie alle

sue enormi conoscenze del mondo della finanza internazionale, sul

sistema di finanziamento dei partiti e per i suoi rapporti economici con

l’Unione Sovietica, con i quali era in grado di fornire informazioni

sul PCI. La testimonianza di Arconte va ovviamente presa con cautela, ma

vale la pena sottolineare che il ruolo di Gardini possa essere datato,

per le caratteristiche che avrebbe avuto questa struttura segreta, a

partire dal 1979, quando divenne effettivamente manager della Ferruzzi.

Arconte racconta che avrebbe anche lavorato per un due mesi per la

sicurezza e protezione dei silos di soia di proprietà della Ferruzzi a

Mildre Grove, tra

Baton Rouge e

New Orleans in

Mississipi, nel

1982,

dove i beni del gruppo avevano subito un tentativo di sabotaggio. A

bordo delle navi del Fermar del gruppo Ferruzzi, riferisce ancora il

gladiatore, c’erano sempre appartenenti a Gladio a svolgere funzioni di

sorveglianza e sicurezza. Antonino Arconte, che sostiene di aver

incontrato Gardini anche a casa di

Charles Bernard Moses, ritenuto un agente di collegamento tra la Gladio italiana e la

Stay Behind USA, è stato anche firmatario, con un altro gladiatore, di un

esposto,

inviato il 18 Febbraio 2004 alla procura della Repubblica di Perugia,

in cui si chiede di effettuare indagini su alcune morti sospette di

appartenenti a Gladio, a partire dalla circostanza che Gardini si

sarebbe suicidato lo stesso giorno in cui fu inviato alla Commissione

Europea dei Diritti dell’Uomo un esposto sugli episodi di persecuzione

giudiziaria nei confronti di persone che testimoniavano della loro

appartenenza all’Organizzazione Gladio. L’esposto sarebbe stato

concordato con Raul Gardini stesso, con il quale i gladiatori avevano

deciso anche la data di spedizione, avendo Gardini appreso l’imminenza

della comunicazione giudiziaria effettivamente firmata il 23 luglio

1993.

- Gen. Jucci

A parzialissimo sostegno di questa suggestiva ipotesi ci sarebbe

anche un episodio raccontato da Luigi Bisignani (pag. 124 Op. Cit.) a

proposito della circostanza che a presentare Gardini a Bisignani, nel

1990, sarebbe stato il

generale Roberto Jucci, con il

quale il manager ravennate era in ottimi rapporti. Jucci, cognato di

Andreotti, quando era colonello del SID fu incaricato di una missione

segreta con la Libia di Gheddafi, nel 1972. L’operazione era finalizzata

all’acquisto di 50 milioni di barili di petrolio a prezzi inferiori a

quelli di mercato, in cambio la Libia avrebbe ricevuto 25,5 miliardi di

lire di armi prodotte in Italia, su licenza americana.

Aldo Moro, per ovviare alle resistenze americane

sull’operazione, si accordò con il libici per consegnare materiale in

possesso dell’esercito italiano.Gli Stati Uniti chiesero che l’Italia

acquistasse 45 miliardi di lire dell’epoca in armi americane più la

concessione della Maddalena e di Lampedusa come basi militari USA. Jucci

inoltre aveva stabilito rapporti con il mondo della destra

extraparlamentare dai tempi del SIFAR, in collaborazione con il colonnello Vicini,

il quale era il comandante del reparto guastatori del servizio che si

addestrava in Sardegna, con disponibilità illimitata di esplosivi. Jucci

e Vicini facevano capo all’Ufficio Alti Studi Strategici, sistemato a Palazzo Chigi, dove era insediato un uomo ombra di Andreotti, l’avvocato Filippo De Jorio, consigliere regionale DC del Lazio, nonché avvocato difensore ed amico di Junio Valerio Borghese nel processo per il tentato golpe “La Rosa dei Venti”

(Stefania Limiti, L’anello della Repubblica, Chiarelettere, pag. 90-91 –

Pietro Messina, “Il cuore nero dei servizi”, BUR, pag. 293-294; Miguel

Gotor, “Il memoriale della Repubblica”, Einaudi, pag. 510). Il generale

Jucci fu in predicato di diventare capo del SISMI, appena dopo la riforma dei servizi segreti, nel 1977, la sua candidatura contro il generale Miceli fu però ostacolata fin dal 1976 dalla campagna di stampa orchestrata dall’Agenzia OP di Mino Pecorelli, congetturando sulla parentela tra Jucci ed Andreotti, svelando il traffico di armi con la Libia.

Le dichiarazioni di Carmine Schiavone ed i rifiuti tossici dell’ACNA di Cengio

La recente desecretazione delle

dichiarazioni rese da

Carmine Schiavone nel 1997 alla

Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul “Ciclo dei Rifiuti e delle attività ad esso connesse”

rafforzano la conoscenza di alcuni passaggi già noti relativi alle

procedure adottate per trasferire i rifiuti industriali, tossici e

pericolosi, dal nord al sud, dove venivano interrati principalmente

nelle discariche autorizzate, attraverso le regolari autorizzazioni

concesse dalle province, oppure nelle discariche abusive.

Carmine Schiavone data al

1988 l’origine della vicenda, per la parte riguardante il coinvolgimento del

clan dei casalesi

relativa all’interramento dei fusti di rifiuti tossici nelle cave

abusive, dove le aziende del clan prelevavano i materiali inerti per il

calcestruzzo ed il rilevato da utilizzare per i lavori dell’asse viario

Nola-Villa Literno. I rifiuti sversati, tra cui anche quelli nucleari,

sono genericamente descritti da Schiavone come

scarti provenienti da industrie di vernici e pitture, concerie, ed industrie chimiche. Un particolare importante riguarda la

procedura di fatturazione operata dalle società che gestivano le discariche, le quali

facevano risultare sversati rifiuti che in realtà venivano interrati presso altre discariche o abusivamente, di modo da non occupare i volumi della discarica che aveva ottenuto l’autorizzazione. In particolare

la discarica di Pianura, a Napoli, la

Di.Fra.Bi. gestita dal connubio

La Marca e

Di Francia,

secondo Carmine Schiavone, praticava questo “giro di bolla” per non

occupare troppo la volumetria dell’enorme sversatoio che serviva una

popolazione di 4 milioni di abitanti.

Nel caso della Di.Fra.Bi di Pianura, nella città di Napoli, la

discarica (chiusa nel 1994), era situata in una grossa cavità formatasi

con l’attività di estrazione della pozzolana. L’area conosciuta come

l’oasi degli Astroni, i cui 6 invasi sono attualmente riempiti dai

rifiuti, approssimativamente era estesa per 70 ettari. Gli invasi avevano profondità massime di 50-60 metri che arrivavano fino al di sotto della quota della campagna circostante, fino ad 30 metri di profondità. La discarica ha ricevuto prelaventemente, tra il 1950 ed il 1994, rifiuti urbani ed assimilabili; rifiuti speciali, tossici e nocivi per un 23% del fatturato totale,

oltre a rifiuti ospedalieri, 5-10% del fatturato. Complessivamente la

discarica di Pianura ha ricevuto rifiuti per un totale stimato tra i 50 e 70 milioni di mc. Nei rilevamenti effettuati sulle acque sotterranee, si è evidenziata la presenza significativa di Cloruri, Solfati, Azoto Nitrico e Fosfati, oltre a dati anomali di Ferro, Manganese e Magnesio

nei pozzi a valle, sostanze che comunque esistono anche in natura per

cui è tuttora dibattuta l’incidenza degli sversamenti nella discarica.

Mentre La presenza massiccia di Tricloroetilene, un

solvente usato fin dagli anni ’20 per l’estrazione di oli vegetali da

piante quali la soia, o per la decaffeinizzazione, una sostanza rilevata

in quantità tali per ritenere esserci un vera e propria “contaminazione

generale dell’area” (Rapporto ANPA, Osservatorio Nazionale Rifiuti, del

2001), non lascia alcun dubbio sulla sua origine industriale, essendo

stato rilevato a valle della discarica. Altre sostanze chimiche rilevate

nelle acque di percolazione sono poi gli oli minerali e gli

idrocarburi.

La discarica Di.Fra.Bi. il

1985 ed il

1996 è stata autorizzata a ricevere

730mila tonnellate all’anno di rifiuti urbani e

150mila tonnellate di speciali e tossici, tutti regolarmente documentati, tra cui “

800.000 tonnellate dei rifiuti derivanti dalla bonifica dell’ACNA di Cengio”, una industria che produceva

374 tipi di composti chimici, compresi quelli per scopi militari non convenzionali. L’

ACNA,

all’epoca proprietà del gruppo Montedison, ha sversato decine di migliaia di tonnellate regolarmente fatturate anche nelle discariche di

località Scafarea di Giugliano, di proprietà del pentito

Gaetano Vassallo e nelle discariche

Resit 1 e 2, di proprietà dell’avvocato

Cipriano Chianese.

L’azienda chimica di Cengio, in provincia di Savona, ebbe un destino

travagliato. Nel 1990, in seguito al fallimento della fusione Enimont,

l’ACNA, con un fatturato in caduta libera ed una esposizione di 80 miliardi di lire,

rimase al gruppo Eni, tornando quindi allo Stato. Per l’Eni non fu un

grande affare ed il piano di ristrutturazione aziendale affidato all’Enichem

concluse, nel 1991, che l’ACNA era irrecuperabile. Pesava inoltre

l’eredità dell’azienda sull’intera Val Bormida, dove erano stati

interrati un milione di tonnellate di rifiuti tossici ed inquinata

un’area che si estendeva per 70 km.

In un contesto caratterizzato dalle proteste, anche spettacolari, degli

ambientalisti bormidesi, che arrivarono a bloccare una tappa del Giro

d’Italia per chiedere la chiusura della fabbrica e la bonifica

ambientale, mentre iniziava il processo che metteva sotto accusa l’ACNA

per inquinamento ambientale, la commissione Lopreno istituita dal ministero dell’Ambiente nel 1988 rilevò l’assoluta “incertezza circa la quantità e la qualità dei rifiuti prodotti dell’ACNA”.

Tra le forze politiche della Val Bormida si era inoltre diffusa la voce

che circa 400 tonnellate di scarti erano stati trasferiti dall’ACNA in

Romania.

Quantità che fanno a pugni con le cifre dei conferimenti effettuati

dall’ACNA nelle discariche di Pianura e Giugliano, centinaia di

chilometri a sud dalla Val Bormida. I rifiuti finiti nelle dicariche

camopane sono stati definiti come fanghi di risulta del materiale di

bonifica dell’area dell’Acna di Cengio, come dichiarato su diversi

documenti “ufficiali”. La discarica di Pianura, dove risultano sversate 800.000 tonnellate dei rifiuti dell’azienda chimica, ha chiuso definitivamente nel 1995, mentre

la bonifica dell’ACNA di Cengio è iniziata solo dopo la battaglia

legale che ha portato alla definitiva chiusura della fabbrica nel 1999. Una vittoria per gli ambientalisti della Val Bormida, il cui cuore pulsante, Renzo Fontana, non riuscì a vedere l’inizio dei lavori di bonifica, a causa di un incidente stradale in cui morì, l’11 settembre 2002.

La questione ACNA, una delle più importanti battaglie ambientaliste

condotte in Italia, all’epoca si incrociò mediaticamente anche con la

vicenda della

Karin B, la nave dei veleni

che fece accendere i riflettori sul traffico di rifiuti dall’Europa

verso l’Africa, portando a mettere sotto accusa l’intero settore della

chimica italiana. La legislazione esistente all’epoca consentiva alle

regioni ed agli organi centrali di autorizzare l’esportazione dei

rifiuti di ogni tipo dai porti italiani tramite la

formula del silenzio assenso,

entro 30 gg. alla presentazione della richiesta. Con un fatturato di

49mila miliardi e 225 mila persone occupate e sotto accusa dalle

organizzazioni ambientaliste per l’inquinamento ambientale

, Giorgio Porta, presidente di Federchimica e vicepresidente della Montedison, in un

articolo

apparso il 22 settembre del 1988 sul quotidiano La Repubblica, diede i

numeri della produzione industriale italiana, che ogni anno produceva

15-20 milioni di tonnellate di rifiuti industriali, di cui quelli della chimica

corrispondevano ad 1 milione di tonnellate, la maggior parte delle quali “smaltita all’interno degli stabilimenti”, mentre la parte rimanente,

circa il 5-6%, risultava tossica e nociva,

appena 50.000 tonnellate all’anno del totale della produzione nazionale

del comparto chimico, quindi, secondo il vicepresidente della

Montedison dell’epoca, uomo di Raul Gardini.

Emiliano Di Marco

Fonte